L’écran est l’interface entre le système et l’utilisateur. Tout ce que l’ordinateur peut vous transmettre (mis à part le son évidemment), c’est via l’écran qu’il le fera. C’est bien simple, lors de l’utilisation d’un ordinateur, nos yeux sont rivés dessus en permanence ! Alors dans ces conditions, il est nécessaire d’avoir un bon écran. Son choix sera donc très important, d’autant que les paramètres à prendre en compte sont plus nombreux qu’il n’y parait.

Dans ce chapitre, nous allons donc commencer par parler quelques instants de ce qu’est une image numérique et de sa brique de base, le pixel. Nous verrons ensuite les diverses caractéristiques utiles pour le choix d’un écran, telles que sa taille, son temps de réponse, sa luminosité, etc. Enfin, nous nous intéresserons à sa connectique. Bref, voilà un chapitre qui va nous permettre d’en prendre plein les yeux !

- Et l'homme créa le pixel

- Les caractéristiques utiles

- Les types de dalles

- La connectique

- À retenir pour bien choisir

Et l'homme créa le pixel

Avez-vous déjà regardé un écran allumé de très près ? Je veux dire, de vraiment très près ! Bon ok, ça fait mal aux yeux… Mais on arrive à distinguer des petits points. Eh bien ces points sont ce qu'on appelle des pixels. Ils sont les briques de base d’une image numérique. Sur un écran donné, tous les pixels ont la même taille. Ils ont chacun une et une seule couleur et sont indivisibles. L’œil humain, sauf s’il s’en approche suffisamment, est incapable de distinguer les pixels les uns des autres. Leur union forme une image que le cerveau interprète en tant que telle, sans se préoccuper de ce qui la constitue.

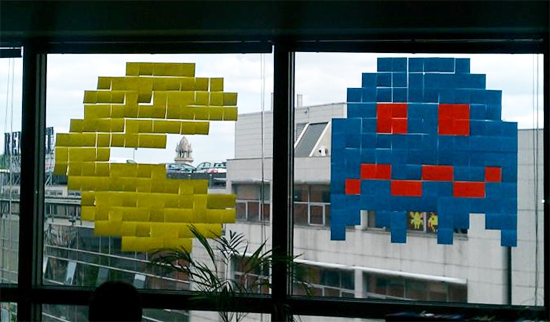

On peut illustrer cela avec la désormais célèbre guerre des post-it qui fait rage dans les bureaux parisiens :

C’est la mise bout à bout de chacun des post-it qui forme l’image.

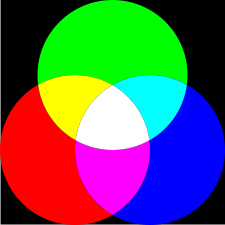

Revenons aux images numériques. Un écran est capable d’afficher un certain nombre de pixels (nombre qui ne varie pas tout au long de la vie de l’écran), qui vont chacun prendre une couleur précise afin d’afficher les images. Chaque pixel est en fait composé de 3 points (un rouge, un vert et un bleu) dont la combinaison par synthèse additive (le mélange de ces trois couleurs) va permettre d'obtenir différentes couleurs. Nous reviendrons sur ce point plus loin dans ce chapitre.

Rouge, vert et bleu sont les trois couleurs primaires qui permettent d’obtenir toutes les autres couleurs. En informatique, on croise d’ailleurs souvent le modèle RGB, qui permet de définir une couleur.

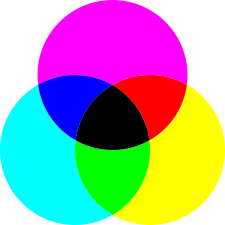

Si vous êtes plutôt peintre, vous pouvez rapprocher cela des couleurs primaires magenta, cyan et jaune. On parle alors dans ce cas de synthèse soustractive

Les caractéristiques utiles

Le choix d’un écran dépend de nombreux paramètres qui peuvent revêtir plus ou moins d’importance selon vos attentes.

Taille et format de l’écran

La taille de l’écran et son format sont deux critères à ne pas confondre. La taille de l'écran est déterminée par la diagonale de sa dalle (la partie où se trouvent les cristaux liquides qui afficheront l'image). Elle se mesure en pouce (rappelons qu’un pouce vaut 2,54 centimètres).

Le format quant à lui, est le rapport entre la largeur et la hauteur de l’écran. C’est un rapport, il est donc sans unité.

Lorsque la télévision a été créée (c’était évidemment bien avant les ordinateurs), le format par défaut était le 4/3. Avec un écran de ce format, le rapport largeur/hauteur vaut donc 4/3, soit 1,33. Autrement dit, si on note l la largeur de l'écran et h sa hauteur, on a donc : l = 1,33 x h. Il ne reste plus qu’à appliquer le théorème de Pythagore pour obtenir la taille de l’écran.

Le format 4/3 a perduré pendant de nombreuses années, même avec l’arrivée des premiers ordinateurs. Il a été remplacé par le 16/10, lui-même en voie de disparition. De nos jours c’est le format 16/9 qui prédomine, plus proche de la vision humaine (notre champ de vision est plus « panoramique », donc plus proche du 16/9 que du 4/3). Les écrans de télévision (LCD/Plasma) et d’ordinateur tendent tous à s’uniformiser vers ce format.

Résumons les choses à l’aide d’un petit tableau :

|

Critère |

Définition |

Exemples |

|---|---|---|

|

Taille |

Taille de la diagonale de la dalle (en pouces). |

14", 15", 17", 23", etc. |

|

Format |

Rapport entre la largeur et la hauteur de l’écran. |

4/3, 16/10, 16/9 |

Définition et pitch

Sur un écran, les pixels sont organisés en lignes et en colonnes. Le produit entre le nombre de pixels en ligne et celui en colonne donne la définition de l’écran. La définition est donc le nombre de pixels pouvant être affiché à l’écran.

Par exemple, ce nombre peut s’élever à 786 432 pixels. Bon, ce nombre n’étant pas très parlant, on exprime la définition sous forme de produit : 1024x768. Dans ce cas, une ligne va contenir 1024 pixels et une colonne en sera elle composée de 768.

Il ne faut pas confondre définition et résolution, mais cette dernière dépend de la première. La résolution représente la densité de pixels affichés à l'écran et s'exprime en ppp (pixels par pouce) ou en dpi (dot per inch). La résolution horizontale se calcule donc en divisant la définition horizontale par la largeur en pouce (d'où l'unité pixels par pouce). Idem pour la résolution verticale, avec la définition verticale et la hauteur en pouce.

Exemple : un écran de définition 1366x768 et de 16 pouces de largeur aura une résolution horizontale de 1366 / 16, soit 85,375 ppp.

On peut faire une analogie avec la densité de population d'une ville. Prenons une ville comme Nancy par exemple, où vivent 106 361 habitants sur une superficie de 15,01 km². Sa densité de population est donc de 106 361 / 15,01, soit 7 086 habitants par km². Si cette ville représente votre écran, alors les habitants sont les pixels, la population est la définition et la densité de population est la résolution.

Le pitch d’un écran (aussi appelé pas de perçage) est la plus faible distance entre deux pixels. Le pitch est exprimé en millimètres (bien qu’il soit inférieur à 1 mm).

|

Critère |

Définition |

Exemples |

|---|---|---|

|

Définition |

Nombre de pixels pouvant être affiché à l’écran. |

800x600, 1024x768, 1280x720, 1440x900, 1920x1080, etc. |

|

Pitch (pas de perçage) |

Plus faible distance entre deux pixels. |

0.21mm, 0.25mm, 0.28mm, 0.31mm, etc. |

Pour bien comprendre, on peut mettre en relation le pitch avec la taille de l’écran et sa définition. Prenons un exemple avec un écran dont le pitch vaut 0,31 mm et dont les dimensions de la dalle sont de 345,44 mm en largeur par 259,08 mm en hauteur. En largeur, il peut donc y avoir un pixel tous les 0,31 mm et cela sur 345,44 mm. Le nombre de pixels en largeur est donc de 345,44/0,31 soit 1114 pixels (je vous laisse faire le calcul pour la hauteur  ). Le produit des nombres de pixels en largeur et en hauteur donne la définition.

). Le produit des nombres de pixels en largeur et en hauteur donne la définition.

En théorie, plus le pitch est petit, plus on peut mettre de pixels dans une même surface et ainsi avoir une image plus détaillée. Mais en réalité, tout dépend de la distance à laquelle on se trouve par rapport à l'écran. Rappelez-vous du petit test que nous avons fait en début de chapitre, lorsque je vous demandais de vous approcher au plus près de votre écran.  L’important est que le pitch ne soit ni trop petit, auquel cas les caractères pourraient devenir difficile à lire, ni trop gros car dans ce cas on risquerait de « voir » les pixels :

L’important est que le pitch ne soit ni trop petit, auquel cas les caractères pourraient devenir difficile à lire, ni trop gros car dans ce cas on risquerait de « voir » les pixels :

Luminosité et contraste

La luminosité d’un écran caractérise sa capacité à émettre plus ou moins de lumière. Elle s’exprime en candelas par mètre carré (cd/m²). La candela étant l’unité de l’intensité lumineuse, la luminosité représente donc cette intensité rapportée à la surface de l’écran.

Les écrans actuels ont une luminosité comprise entre 200 et 500 cd/m². Mais attention, cette valeur représente la luminosité maximale de l’écran. Autrement dit, deux écrans aux luminosités affichées différentes pourront être réglés de façon à produire la même intensité lumineuse. Tout dépend de vos préférences et de la lumière régnant dans la pièce. Vous pouvez faire le test avec n’importe quel écran : selon que vous le regardiez en plein jour, volets ouverts ou dans la nuit noire, vous n’aurez pas le même ressenti de la luminosité.

Une caractéristique est très souvent associée à la luminosité : le contraste. Le contraste est le rapport de luminosité entre le pixel le plus sombre et le pixel le plus clair de l’écran. Vous allez me dire que les pixels n’ont jamais la même couleur selon l’image affichée à l'écran… C'est vrai. Le contraste représente en fait la capacité de l’écran à afficher, au sein d’une même image, des pixels de luminosités les plus différentes possibles.

Le contraste s’exprime sous forme d’un rapport, comme par exemple 50 000:1. Cela signifie qu’un tel écran pourrait afficher, en théorie, un pixel cinquante mille fois plus lumineux qu’un autre. Je dis bien « en théorie » parce qu’en réalité, les contrastes sont souvent situés autour de 850:1. Si les constructeurs se vantent d’afficher des niveaux de contrastes si délirants, c’est avant tout pour des raisons marketing.

Pour que les niveaux de contrastes soient si grands, les constructeurs d’écrans fabriquent des dalles beaucoup plus lumineuses que nécessaire. De ce fait, le rapport entre les luminosités des pixels plus sombre et plus clair est très petit (la plus grande valeur se trouvant au dénominateur), ce qui fait grimper en flèche le contraste.

Comme vous pouvez le constater, contraste et luminosité sont très liés. Lors du réglage de l’écran, ils sont donc très souvent réglés ensemble.

Enfin, une valeur trop souvent absente des caractéristiques données par les constructeurs est la valeur de noir. C'est une luminosité, elle s'exprime donc en candelas par mètre carré. Dans un monde parfait, un pixel noir aurait une luminosité de 0 cd/m². Seulement, nous ne vivons pas dans un monde parfait… Retenez simplement ceci : plus la valeur de noir sera proche de 0, plus les noirs seront profonds.

|

Critère |

Définition |

Exemples |

|---|---|---|

|

Luminosité |

Capacité de l’écran à émettre de la lumière. |

350 cd/m², 500 cd/m², etc. |

|

Contraste |

Rapport de luminosité entre le pixel le plus sombre et le pixel le plus clair de l’écran. |

3 000:1, 50 000:1, 80 000:1, etc. |

Temps de réponse

Tel qu’il est défini dans sa norme ISO (l'organisation internationale de normalisation, qui s'occupe de produire des normes dans de très nombreux domaines et pour le monde entier), le temps de réponse d’un écran est le temps que va mettre un pixel pour passer du noir au blanc, puis à nouveau au noir.

Pourquoi s’embêter à faire revenir le pixel au noir ? Le temps pour passer du noir au blanc n’est-il pas déjà caractéristique ?

Pour qu’un pixel soit coloré, il faut « allumer » avec plus ou moins d’intensité chacune des cellules rouge, verte et bleue dont nous parlions plus tôt, à l’aide d’un courant électrique. Pour faire du blanc, il faut que les trois cellules soit stimulées au maximum (rappelez-vous de la synthèse additive). Le temps nécessaire à la stimulation de ces trois cellules est donc effectivement caractéristique, mais il ne suffit pas. En effet, pour que le pixel revienne au noir, il faut maintenant que la stimulation des cellules se dissipe après que le courant électrique ait été coupé. Le temps nécessaire à la dissipation de ce courant est donc tout autant caractéristique.

Dans la pratique, il est rare qu’un pixel passe du noir (« tout éteint ») au blanc (« tout allumé »). Les pixels passent d’une couleur quelconque à l’autre, ce qui signifie que les cellules rouge, verte et bleue reçoivent plus ou moins de courant électrique, sans pour autant être à leur maximum. Pour mesurer le temps de réponse, on s’intéressera donc plutôt au temps mis pour passer du gris au blanc, puis à nouveau au gris. C’est ce temps qui est indiqué par les constructeurs sur les fiches techniques des écrans.

Le temps de réponse est un critère important lors du choix d’un écran. Il s’exprime en millisecondes (1 ms = 0,001 s), ce qui est une échelle relativement petite mais tout de même significative car on peut presque la mesurer « à l’œil nu » (du moins, on peut ressentir les différences entre deux écrans). Si le temps de réponse est trop grand, les images ne se succèderont pas bien : une sensation de « flou » se fera ressentir.

|

Critère |

Définition |

Exemples |

|---|---|---|

|

Temps de réponse |

Temps nécessaire pour qu’un pixel passe du gris au blanc, puis à nouveau au gris. |

5 ms, 8 ms, 12 ms, etc. |

Angle de vision et rétro-éclairage

Avez-vous déjà essayé de regarder un écran d’ordinateur à plusieurs ? J’imagine que oui. Si vous n’étiez pas bien en face de l’écran, vous avez peut-être subi les effets néfastes d’un angle de vision trop faible : vous ne voyiez pas bien l’image.

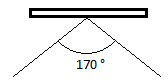

Les angles de visions (horizontal et vertical) sont les angles auxquels on peut regarder l’écran sans que l’image ne se dégrade.

Les angles de visions varient entre 160 et 180°, selon le type de dalle (nous allons en parler dans quelques instants).

Le rétro-éclairage quant à lui est le procédé permettant de voir l’image dans le noir. Tous les écrans en sont bien sûr pourvus. Jusqu’à peu, le rétro-éclairage était effectué à la seule lumière de néons intégrés à l’écran. Aujourd’hui, on utilise plutôt des LED, ce qui permet de réduire l’épaisseur et la consommation électrique des écrans.

|

Critère |

Définition |

Exemples |

|---|---|---|

|

Angles de vision |

Angles (horizontal et vertical) auxquels on peut regarder l’écran sans que l’image ne se dégrade. |

160°, 178°, etc. |

|

Rétro-éclairage |

Eclairage de l’écran permettant de l’utiliser dans le noir. |

- |

Fréquence

La fréquence d’un écran LCD est une caractéristique plutôt secondaire, le temps de réponse étant un critère plus significatif. En effet, quel que soit l’écran, une fréquence de 60 Hz convient tout à fait. Certains modèles permettent de monter à 75 Hz, mais cela a souvent pour effet de dégrader l’image… et de faire mal aux yeux !

Aujourd’hui, on commence à voir apparaître des écrans capables de doubler cette fréquence et donc de monter à 120 Hz. Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser cette fréquence afin de diminuer la rémanence (c’est-à-dire le temps que met l’écran à effacer une image après en avoir affiché une nouvelle). Cela dit, ces écrans sont peu nombreux, plus chers et la rémanence dépend aussi du temps de réponse. Avec certaines cartes graphiques, cette fréquence élevée permet même de jouer en 3D stéréoscopique.

Tout cela est vrai pour les écrans LCD actuels. Il n’en est rien pour les vieux écrans CRT, dont nous parlerons plus loin.

Les types de dalles

Les écrans les plus répandus : les LCD

Les écrans LCD utilisent, comme leur nom acronyme l’indique, des cristaux liquides pour afficher les images. Mais que représentent ces fameux cristaux au juste ? Eh bien disons qu’ils ont un rôle de guide pour la lumière… Explications.

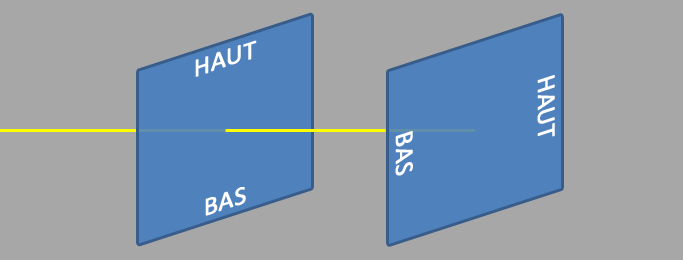

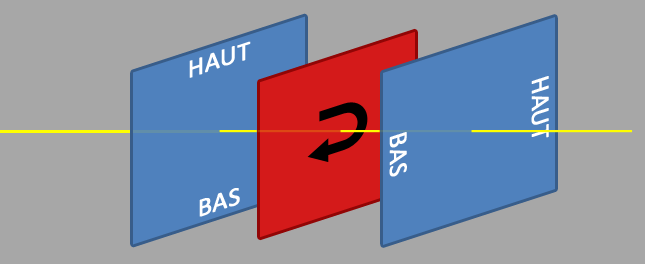

Un écran LCD est composé de deux fines plaques de verre, qui vont devoir être toutes deux traversées par des rayons lumineux. Chacune de ces plaques a la propriété de laisser passer la lumière uniquement si elle est orientée dans un certain sens. En faisant pivoter une plaque, la lumière a de plus en plus de mal à la traverser. Une fois la plaque pivotée à 90 degrés, alors la lumière ne peut plus passer du tout. Il se trouve que dans un écran LCD, la seconde plaque est justement positionnée à 90 degrés de la première ! De base, un rayon lumineux ne peut donc pas passer :

Dans cette configuration, l’utilisateur ne reçoit aucune lumière et ne peux donc rien voir à l’écran.

C’est alors qu’interviennent les cristaux liquides ! Situés entre les deux plaques de verre, ils ont la faculté de faire pivoter, non pas les plaques, mais le rayon lumineux. Cela peut sembler étrange au premier abord, mais un rayon lumineux peut en effet être considéré comme une onde ayant une certaine orientation. Lorsque les cristaux liquides sont traversés par un courant électrique plus ou moins fort, alors l’onde lumineuse pivote proportionnellement. Ainsi, il est possible de faire traverser les deux plaques de verres par le rayon lumineux :

C’est ce principe qui permet d’afficher chacun des pixels d’un écran LCD. Il est même répété trois fois par pixel, afin de donner les trois composantes des couleurs : rouge, vert et bleu. Selon les intensités de courant électrique envoyées aux cristaux liquides des trois couleurs, il est possible d’obtenir la couleur désirée pour chaque pixel.

Ainsi, pour faire du blanc, les rayons lumineux des trois composantes de couleurs sont transmis (c’est la synthèse additive) alors que pour faire du noir, aucun rayon ne l’est.

Si j’ai bien compris, les rayons lumineux sont plus ou moins masqués selon la couleur voulue. Ils sont même complètement occultés pour faire du noir. Mais alors dans ce cas, comment peut-on encore voir quelque chose à l’écran si les rayons lumineux ne parviennent pas (ou mal) jusqu’à nos yeux ?

Vous avez très bien compris ! Cette technique nécessite un éclairage supplémentaire afin de permettre à l’utilisateur de voir le résultat : c’est le rétro-éclairage dont nous parlions tout à l’heure.

On distingue principalement trois types d’écrans LCD. Leur principe général de fonctionnement est le même, mais ils diffèrent par leurs caractéristiques.

- TN : C’est les dalles les plus répandues. Elles sont très réactives (avec un temps de réponse de l’ordre de 2 ms) et relativement économique à produire. En contrepartie, elles offrent des angles de vision plus faibles que les autres types de dalles. C’est notamment l’angle de vision vertical qui en souffre le plus, en virant au blanc lorsqu’on regarde l’écran de trop haut ou au noir lorsqu’on le regarde de trop bas.

- IPS : Ce sont cette fois ces dalles qui ont les meilleurs angles de vision. En revanche, elles sont moins réactives (les dernières générations sont tout de même proche des dalles TN de 2ms), ont des noirs moins profonds, consomment plus (même si cela s’améliore avec l'arrivé du rétro-éclairage à LED) et sont plus chères à fabriquer.

- VA (MVA et PVA) : Enfin, ces dernières dalles se situent entre les deux autres types. C’est un compromis entre les deux.

Comme vous le voyez, ils ont chacun leur qualité et leur défaut.

Actuellement, on assiste à un retour des dalles IPS et, dans une moindre mesure, des dalles VA.

D’autres types d’écrans

Le Moyen-Age : les écrans CRT

Les plus jeunes d’entre vous ne s’en souviendront peut-être pas, mais les écrans n’ont pas toujours été aussi plats qu’aujourd’hui. Il fut un temps où les unités centrales étaient accompagnées de mammouths qui prenaient toute la place sur le bureau : les écrans CRT. Vous l’aurez compris, ces écrans sont en voie de disparition.

Sur ces écrans, une partie de la dalle est masquée par les bords de l’écran. Cela implique que la taille annoncée par les constructeurs est généralement un peu plus grande que la surface de dalle réellement visible (la différence est d’environ un pouce). Attention donc aux surprises si jamais vous… en fait il y a peu de risque que vous achetiez un tel écran. Mais si ça devait être le cas, pensez à ce petit détail.

Les principes de définition, pitch, luminosité et contraste sont les mêmes que pour les écrans LCD. En revanche, la fréquence d’affichage d’un écran CRT est un point important à prendre en considération. Les écrans CRT affichent les images grâce à un système de balayage (de gauche à droite, du haut vers le bas). Si la fréquence n’est pas assez élevée, ce balayage peut provoquer un clignotement à l’écran, très gênant et pouvant provoquer des maux de têtes. Il est recommandé de ne pas descendre en dessous de 72 Hz pour éviter ce phénomène.

On peut observer ce clignotement lorsqu’on filme un écran CRT : des lignes et scintillements apparaissent sur la vidéo. Cela est dû au fait que la fréquence d'échantillonnage de la caméra (fréquence à laquelle elle capture les images) est différente de celle de l'écran. Les images de la vidéo sont capturées à des instants où l'écran n'a pas forcément affiché toute l'image.

En fait la règle est simple : plus la fréquence d’un écran CRT est élevée, mieux c’est.

Enfin, on parle rarement du temps de réponse d’un écran CRT car celui-ci est très faible. Il est même la plupart du temps inférieur à celui d’un écran LCD, quoique cela soit de moins en moins vrai avec les écrans LCD actuels.

Le futur (pas si loin que ça) : les écrans OLED

D'ici quelques années, on devrait voir apparaître un tout nouveau type de dalles, dites OLED. Comme leur nom l'indique, elles ne seront plus composées de cristaux liquides mais de LED qui ont l'avantage d'émettre leur propre lumière : il n’y a donc plus besoin de rétro-éclairage. Elles seront plus réactives et plus fines (à tel point que certains écrans pourront être souples  ). L’absence de rétro-éclairage induit également un autre avantage non-négligeable : ces dalles consommeront moins d’énergie.

). L’absence de rétro-éclairage induit également un autre avantage non-négligeable : ces dalles consommeront moins d’énergie.

La connectique

Bon, c’est bien beau tout ça, mais un écran ne sert à rien s’il n’est pas branché à un ordinateur ! Nous allons maintenant nous intéresser à la connectique d’un écran. Commençons par des connecteurs que vous risquez de ne plus beaucoup croiser : VGA et DVI.

Le port VGA date de 1987. C’est un type de connexion analogique dont la définition maximale est de 2048x1536. Il est généralement de couleur bleue :

Le DVI se voulait le remplaçant du port VGA. Il en existe de plusieurs types :

Le DVI se voulait le remplaçant du port VGA. Il en existe de plusieurs types :

- DVI-A : connexion uniquement analogique.

- DVI-D : connexion uniquement numérique.

- DVI-I : connexion analogique ou numérique.

- Dual Link : connexion permettant de gérer les écrans de très haute définition (tels que les écrans de 27" en 16:9 (2.560x1.440) et de 30" en 16:10 (2.560x1.600)).

Un port DVI est généralement de couleur blanche, mais cela n’est pas systématique :

Les ports VGA et DVI sont en voie de disparition. En effet, avec l’arrivée de la HD, les ports HDMI ont fait leur apparition :

Les ports VGA et DVI sont en voie de disparition. En effet, avec l’arrivée de la HD, les ports HDMI ont fait leur apparition :

Le HDMI est une interface numérique qui, en plus de transmettre l’image, peut aussi transmettre le son. On le trouve aussi bien sur les ordinateurs que sur les écrans de télévisions HD. Il est l’équivalent numérique (et donc le remplaçant) de la célèbre et vieillissante prise péritel.

Le HDMI est une interface numérique qui, en plus de transmettre l’image, peut aussi transmettre le son. On le trouve aussi bien sur les ordinateurs que sur les écrans de télévisions HD. Il est l’équivalent numérique (et donc le remplaçant) de la célèbre et vieillissante prise péritel.

Pour la haute-définition, on trouve également le DisplayPort, lui aussi numérique, remplaçant du DVI et concurrent du HDMI :

Certains écrans haut de gamme intègrent des prises composites, composantes et audio (analogiques et/ou numériques), voir des prises USB.

Certains écrans haut de gamme intègrent des prises composites, composantes et audio (analogiques et/ou numériques), voir des prises USB.

Concernant les écrans CRT, on n’y trouve généralement qu'un unique port VGA. Certains modèles haut de gamme (pour les graphistes en particulier) peuvent cependant être équipés de prises BNC, qui améliorent la qualité de l'image.

À retenir pour bien choisir

- Écran : Le grand nombre de caractéristiques définies dans ce chapitre aurait pu suffire pour choisir son nouvel écran. Cela dit, il faut prendre garde aux valeurs annoncées par les constructeurs ! Celles-ci sont malheureusement rarement fiables, car enjolivées pour des raisons bassement marketing. Le seul moyen fiable de juger de la qualité d'un écran reste de lire un test le concernant sur un site ou dans un magazine spécialisé. La compréhension des caractéristiques vues dans ce chapitre est primordiale pour la bonne lecture de ces tests.

Mais les constructeurs ne peuvent pas mentir sur tout ! Taille, format et définition sont par exemples des critères qui ne trompent pas. Pour la taille, c'est avant tout une question de goût personnel (et de place, aussi). Attention tout de même à ne pas privilégier la taille au détriment de la définition (à définition égale, un écran de plus grande taille aura des pixels un peu plus « gros »).

Enfin, prêtez attention à la connectique de l'écran, surtout si vous êtes intéressé par la haute définition. Niveau ergonomie, certains écrans possèdent un pied réglable en hauteur, options parfois précieuse si vous ne voulez pas avoir à réhausser votre dalle avec le bottin de l'année dernière.

Un écran d’ordinateur possède bien plus de caractéristiques que ce que l’on pourrait penser au premier abord. Il ne s’agit pas seulement de choisir sa taille et son format !  Selon vos attentes, vous aurez besoin d’un écran de plus ou moins haute qualité. Le tout est de vous poser les bonnes questions selon que vous soyez graphiste, amateur de jeux vidéo ou que vous utilisiez tout simplement votre ordinateur pour la bureautique.

Selon vos attentes, vous aurez besoin d’un écran de plus ou moins haute qualité. Le tout est de vous poser les bonnes questions selon que vous soyez graphiste, amateur de jeux vidéo ou que vous utilisiez tout simplement votre ordinateur pour la bureautique.

Dans le prochain chapitre, nous allons revenir du côté de la carte mère, et plus précisément sur ce qu’on y branche : les cartes filles.